すいません・・・。 testなので気にしないでください。 test7180は失敗。 SNS連携のpluginとして、 なぜかBlog2Socialは動作しない・・・。調子悪いけどjeapackを使用する。なぜかスイッチが2つ出てくる。

すいません・・・。 testなので気にしないでください。 test7180は失敗。 SNS連携のpluginとして、 なぜかBlog2Socialは動作しない・・・。調子悪いけどjeapackを使用する。なぜかスイッチが2つ出てくる。

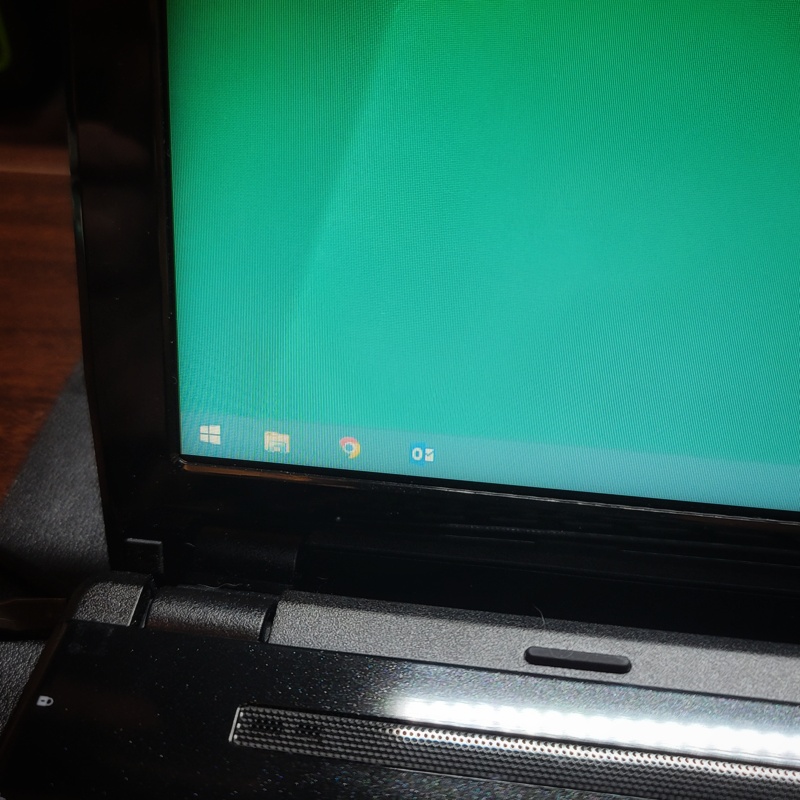

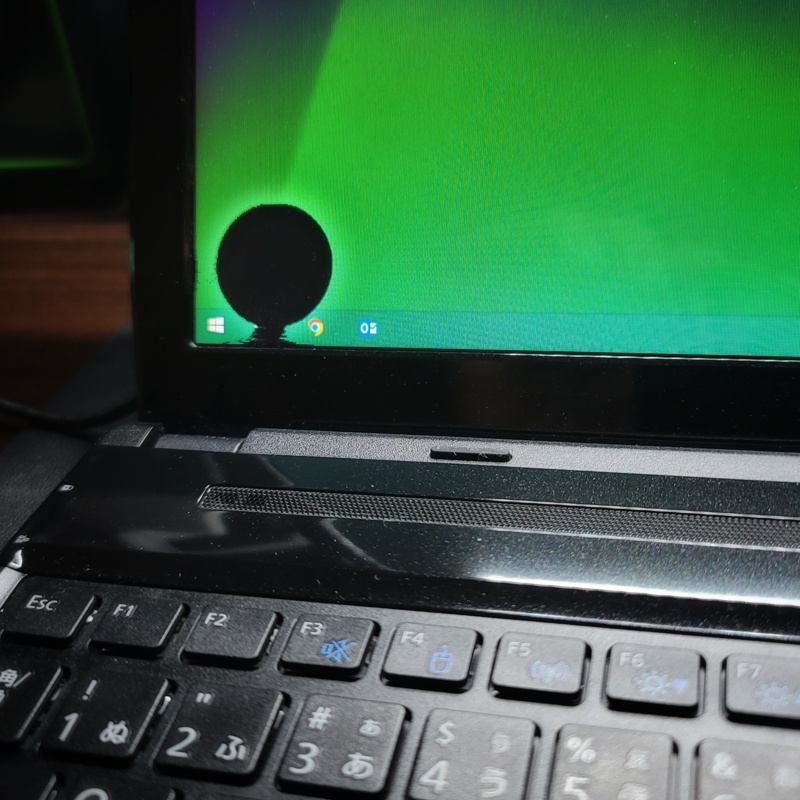

液晶も割れてからすぐに手配しておいたのですぐ交換した。もともと光沢有の液晶でしたが、光沢なしのものにしてみた。なんとなくいいかもw。あまり立ち上げることないノートPCなんだけど、割れたままってのもかわいそうだったので修理した。いろいろと手を加えてはいるんだけど、CPUが可愛いやつなので無理はさせられない感じw。atemのアプリくらいだったら何とか動くのかな?

液晶が割れちゃいました・・・。